福祉機器(福祉用具)の違いは何?介護用品の種類や利用者を解説

福祉機器(福祉用具)を使うとき、同じ意味を持つような「介護用品」という言葉を見かけて悩んだことはありませんか?

2つの言葉はどちらも健常者のような暮らしができないときに使用するものに思えますが、実は使用目的や種類、使う人が少し違うのです。

今回は、介護するのに便利な用品と一体何が違うのかについて、詳しくお伝えします。

目次

福祉機器(福祉用具)と介護用品は同じ?

介助する側と介助される側にとって必要不可欠な道具は、一般的に専門店から借りたり購入したりして使用します。

どちらも生活に欠かせない道具であることは間違いありませんが、2つの言葉はそれぞれ特徴が違います。

2つの概要を確認していきましょう。

福祉機器(福祉用具)とは

福祉機器は、病気やケガなどで体が不自由となり、生活の助けになるような道具をいいます。

・便利に日常生活を過ごせるためのもの

・リハビリするために使うもの

・自立した日常生活を向けるためのサポート品など

一般的に福祉機器と呼ばれるものは、本人がスムーズに暮らせるように使用するためのものです。

介護用品とは

介護グッズとして借りたり販売したりしている用品は、誰かのサポートがなくては暮らせない人やサポート品をしようすることで自立した生活が過ごせる人向けのものです。

・自力歩行するために体を支えるもの

・食事や入浴を快適にできるためのもの

・介助される側が使うもの

介護に使うものは体が不自由な人だけが使う特定のものだけではなく、継続的に使うものから消耗品まで多岐に渡った用品をいいます。

例えば、脳出血などで手足が麻痺してしまい、今までのようにご飯を思うように食べられない、トイレで用を足せないときなどに活用するサポート品を指します。

福祉機器(福祉用具)との違いは何?

二つ目は、目的や保険などに大きな違いがあります。

目的の違い

介護用品は「健常者のような暮らしができるようにサポートするもの」と範囲がとても広いのが特徴的です。

一定して使い続けるものから尿とりパッドやお尻拭きなどの消耗品までを指します。

一方、福祉機器は「体や精神上の障害があると認められた人が使うもの」と限定的な範囲が特徴的です。

例えば、車いすや電動昇降式ベッド、歩行器など、用具を使うことで日常生活を快適に過ごせるためのものを指します。

介護保険適用の違い

介護用品は、どの用品も介護保険の適用外です。

例えば、食事介助に使う食べこぼし防止のエプロンや排便時に布団が汚れないのを防止する防水シーツなど、普段使う用品全般です。

介護保険は適用外ですが、確定申告の際に医療費控除を受けられます。

医療費控除を受けられるのは、控除対象の介助などに利用するもののみです。

医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、日々使用するおむつや尿とりパッドも医療費控除が受けられます。

確定申告では、1年間に使ったおむつの費用を計上できます。

おむつ1パックでみると低価格ですが、年間でトータルするとおむつの使用料はまとまった金額になります。

おむつを利用している人は、医療費控除ができる場合が多いので確認しましょう。

一方、福祉機器(福祉用具)は、介護保険を適用できます。

保険を活用して福祉関係のものを使う場合、一般的に専門店から借りる場合が多いです。

ただ誰かが使ったものを再利用して使うため、衛生面が気になる排泄や入浴に使うものなどの一部は、保険を活用して買うのも良い「特定福祉用具販売」もあります。

ただし、全部のものを保険適用して借りたり購入したりはできません。

今までのように体が思うように動かなくなると、肉体面だけではなく精神的にも辛い部分が増えます。

便利用品を買いたい、利用したいけど金銭的な面で苦しんでいる人も多いでしょう。

現在、行政などでさまざまなサポートをしているので、費用面で困ったときは相談してみるのも方法の一つです。

福祉機器(福祉用具)の違いは種類も関係

2つの違いは、分類すると分かりやすいです。

介護用品の種類

・おむつ

・尿とりパッド

・お尻拭き

・車いす

・1人で脱着しやすい洋服

・脱着しやすい靴

・杖

・誤嚥のための食事

・入浴サポート用品

・生活に便利な日用品(食べやすくなるスプーンやコップなど)など

介護用品は快適な暮らしにとって便利な用品を含めた総称です。

そのため生活に必要不可欠な車いすやポータブルトイレなども、全て含まれます。

福祉機器(福祉用具)の種類

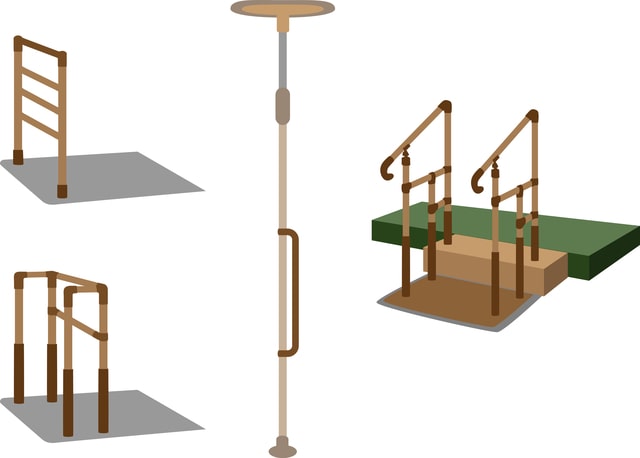

・歩行器

・歩行補助杖

・手すり

・スロープ

・電動昇降座椅子

・電動ベッドなど

福祉機器の種類をみると分かりますが、介助される側が健常者のような暮らしができるサポート用品をいいます。

福祉用具をさらに細かく分類すると、日常生活の動作で困難な部分を可能な限り自分でできるようにする自助具や介助する側の負担を軽減する介助用具・機器などに分かれます。

福祉機器(福祉用具)の違いは使用者も異なる

2つの違いは、他にも「誰が使用するのか」が異なります。

介護用品は、介助する側と介助される側のどちらも使うものをいいます。

例えば、おむつやお尻拭きなどです。

一方、福祉機器(福祉用具)は介助される側が使うものをいいます。

例えば、杖や自力歩行をサポートする手すり・スロープなどです。

介護をサポートするための用品はどちらの立場でも使い勝手がいいのですが、福祉用具は介助される側のことを考えて製造するケースが多いため、介助する側は取り扱いにくい可能性もあります。

まとめ

2つの違いは「誰が使うのか」が大きく関係しています。

どちらも病気やケガなどで、体や精神上に障害を持っていると認められた人にとって必要不可欠な用品ですが、介護保険の適用で負担額を抑えることもできるため、違いをよく知っておくことをおすすめします。

シティーリフトかわさきでは階段昇降機を取り扱っています。

車いす生活でお困りの方、福祉機器の導入をご検討中の方は、ご連絡ください。